機械加工2025年8月2日

16輪トラニオンの構造と修理

16輪トレーラーという車両をご存じでしょうか。

その名の通り、16個のタイヤを使用しているトレーラーです。

大型の重機や、自衛隊の戦車などの、重量がある自走可能な機械を公道で

運搬するために使用されています。

通常はトラックなどのダブルタイヤであっても左右2個ずつの4個しか並んでいないタイヤが、

横一列に8個並んでいるという特殊な構造になっています。

このような構造になっている理由は、主に二つあります。

まず一つ目は、複数のタイヤに重量を分散させてタイヤ一つ当たりの負荷を減らすためです。

ただ、これだけの理由であれば車軸を複数に増やしてタイヤを前から何列も並べれば済みます。

二つ目の理由が、路面の起伏などによってシャーシフレームのどこか一点に

負荷がかかりすぎないよう、タイヤを上下左右にある程度柔軟に動かすためです。

そして、このために利用されているのが、16輪トラニオンという装置です。

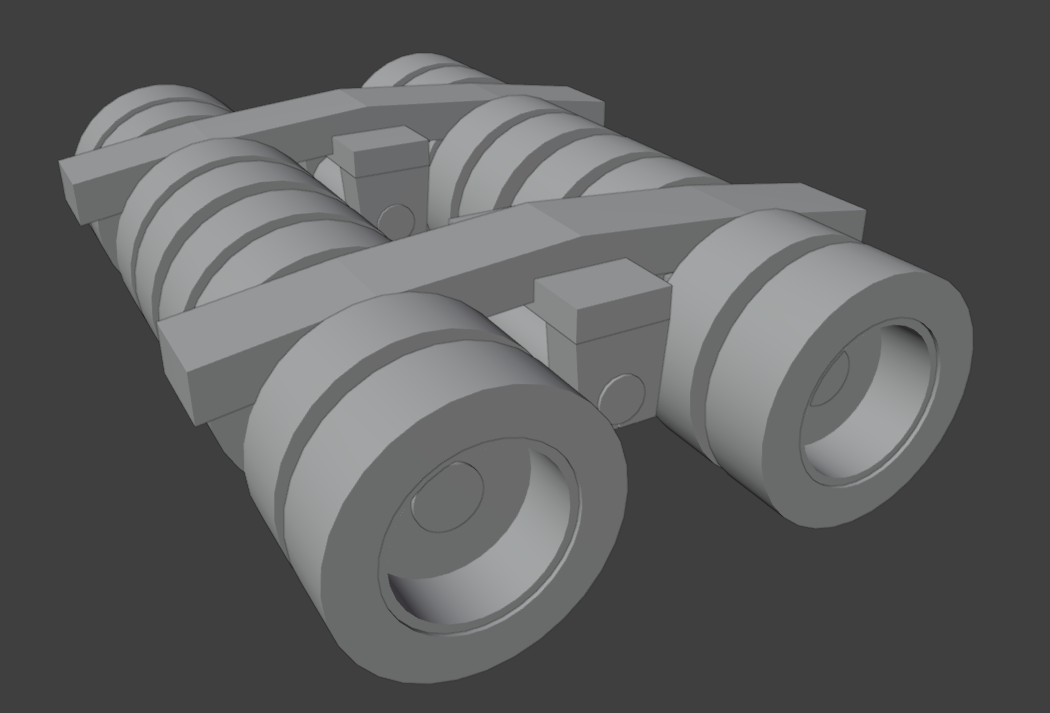

では16輪トラニオンが実際にどのような構造になっているのか、3Dモデルで説明します。

なお、このモデルはあくまで構造をわかりやすくするために弊社で作成したもので、厳密に形状を

再現したものではありませんので、ご理解ください。

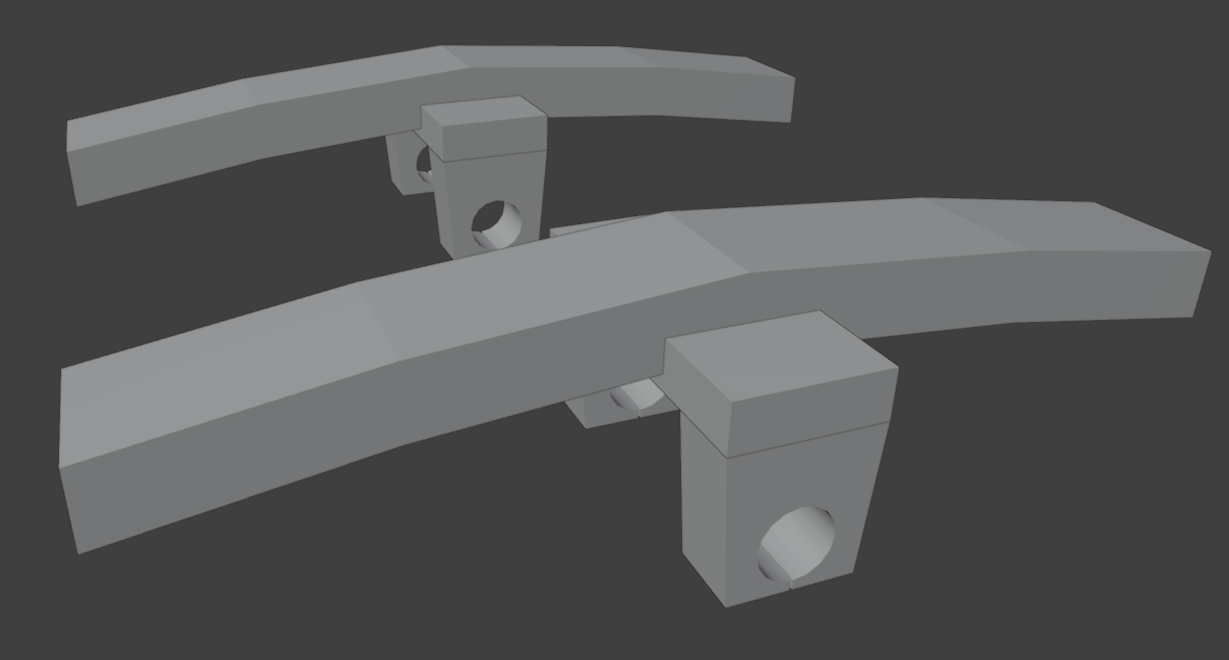

まず、以下のようにトレーラーの左右のフレームがあり、そこにピンを取り付ける

トラニオンブラケットがついています。

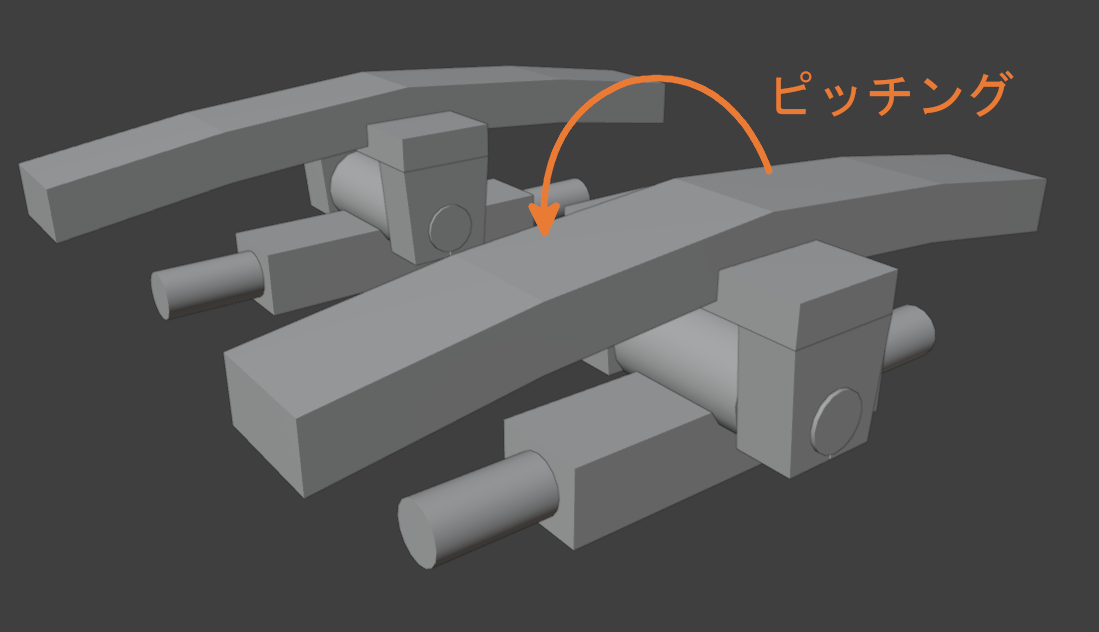

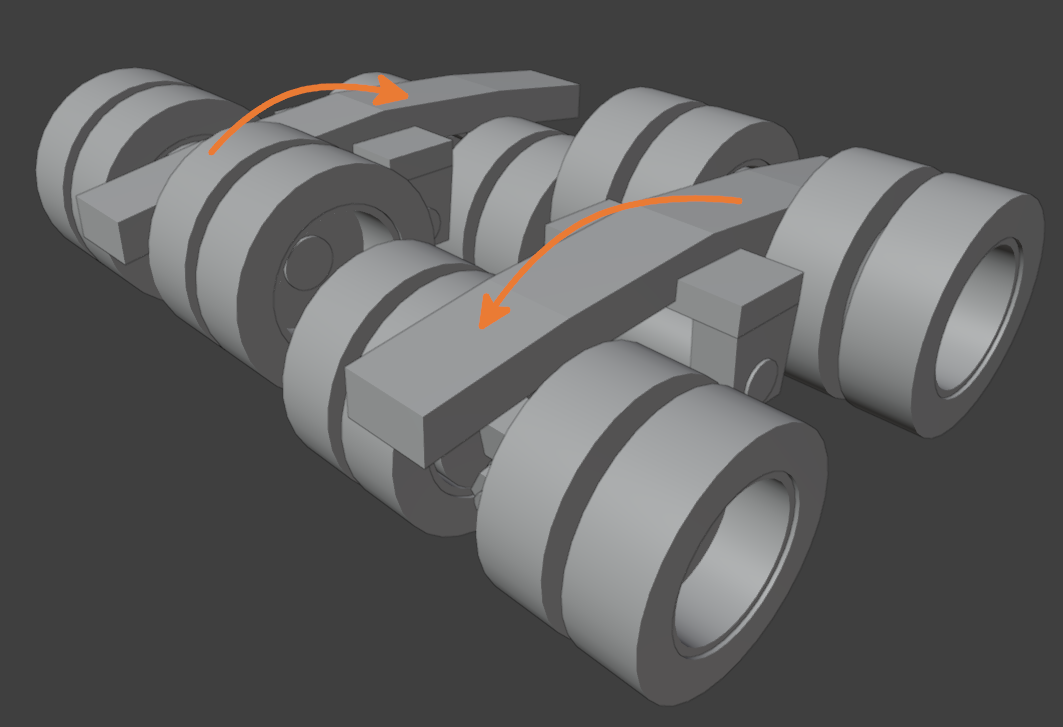

続いて、トラニオンブラケットにウォーキングビームという部品が取り付きます。

この部品は、取り付けに使用しているセンターピンを軸として、前後に回転することができます。

これをピッチングといいます。

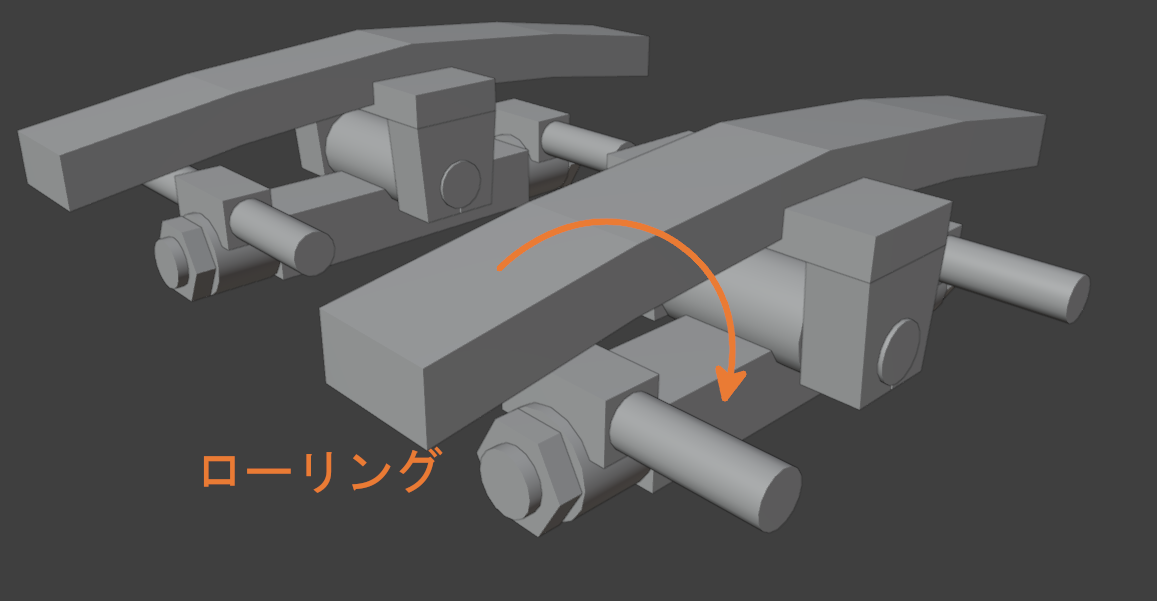

さらに、ウォーキングビームの両端に、トラニオンシャフトという部品が取り付きます。

この部品は、ウォーキングビームを軸として左右に回転することができます。

これをローリングといいます。

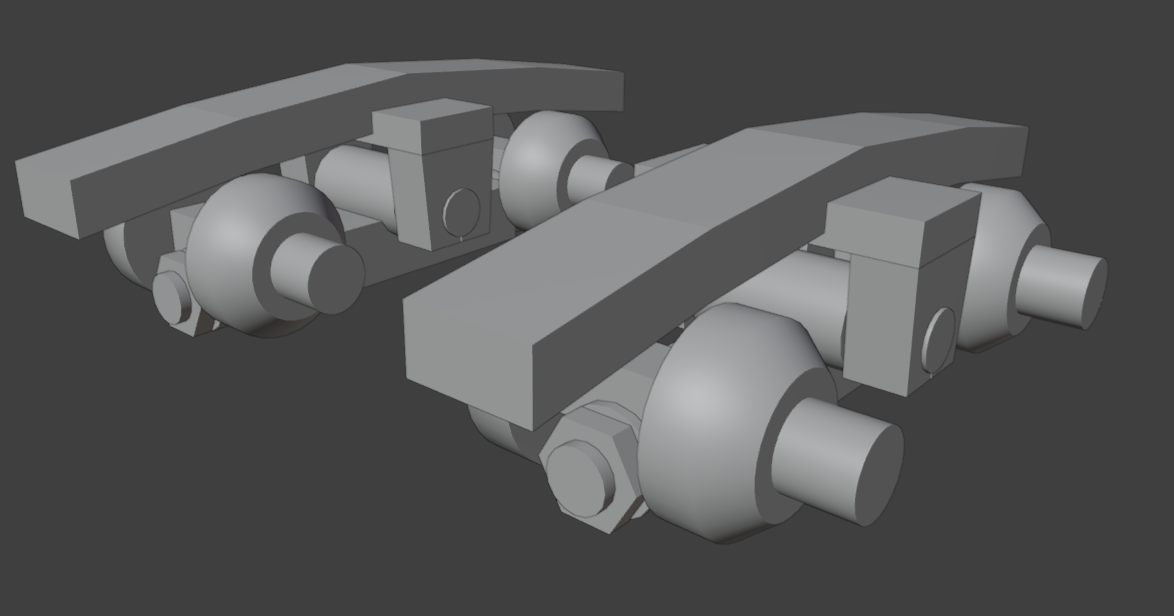

トラニオンシャフトの両側には、ブレーキドラムが取り付きます。

それぞれにブレーキ装置が付くため、そのための部品点数も非常に多くなります。

8個のブレーキドラムに、それぞれ2個ずつのタイヤが取り付けられ、合計で16輪となります。

この複雑な構造によってタイヤがそれぞれバラバラに前後左右の回転が可能になるため、路面の傾斜や

凹凸をある程度トラニオンが吸収し、シャーシフレーム本体への負荷を軽減することができています。

ちなみに、下の図ではウォーキングビームを左右で極端に逆方向に動かしてみました。

このような状態になることは事実上あり得ませんが、タイヤがこれだけ上下していても、

シャーシフレームは平行を保つことができています。

さて、本題に入ります。

このように複雑な構造で重量物を受け止めている16輪トラニオンは、当然継続的な使用によってダメージが蓄積していきます。

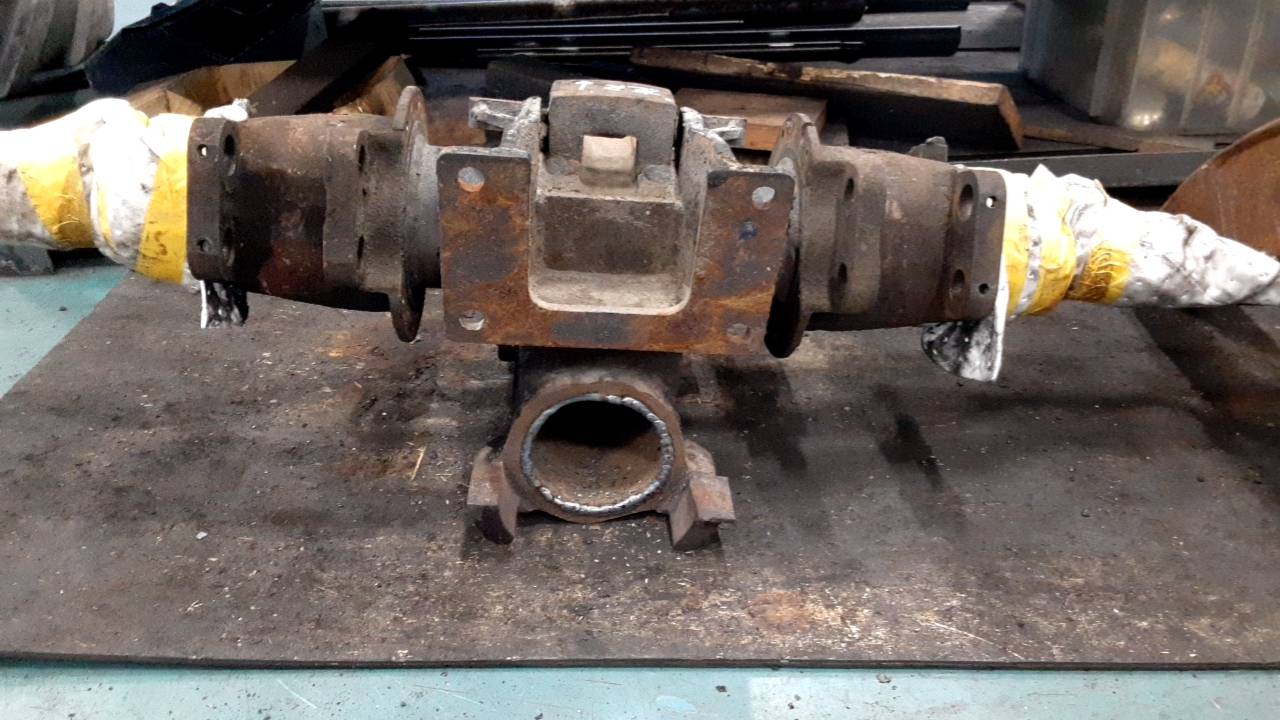

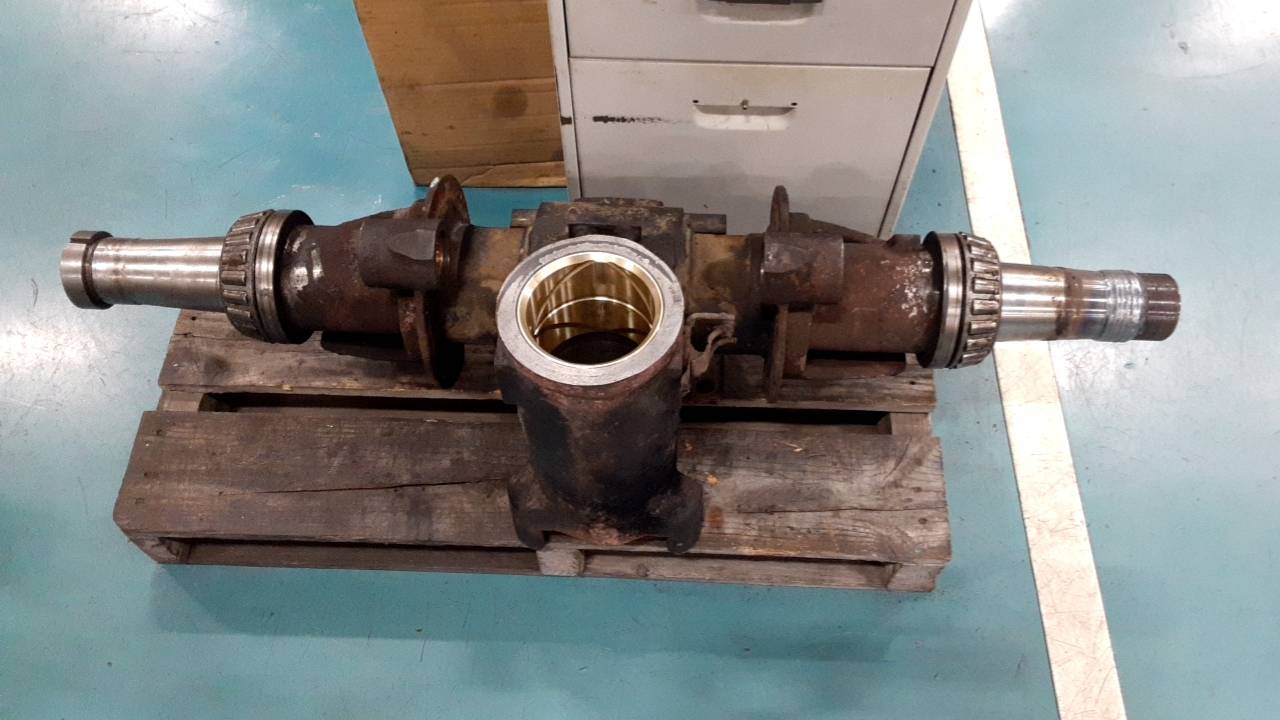

写真に写っているのはウォーキングビームの実物ですが、真ん中のピン穴のブッシュも薄くなり、左右のシャフトも摩耗しています。

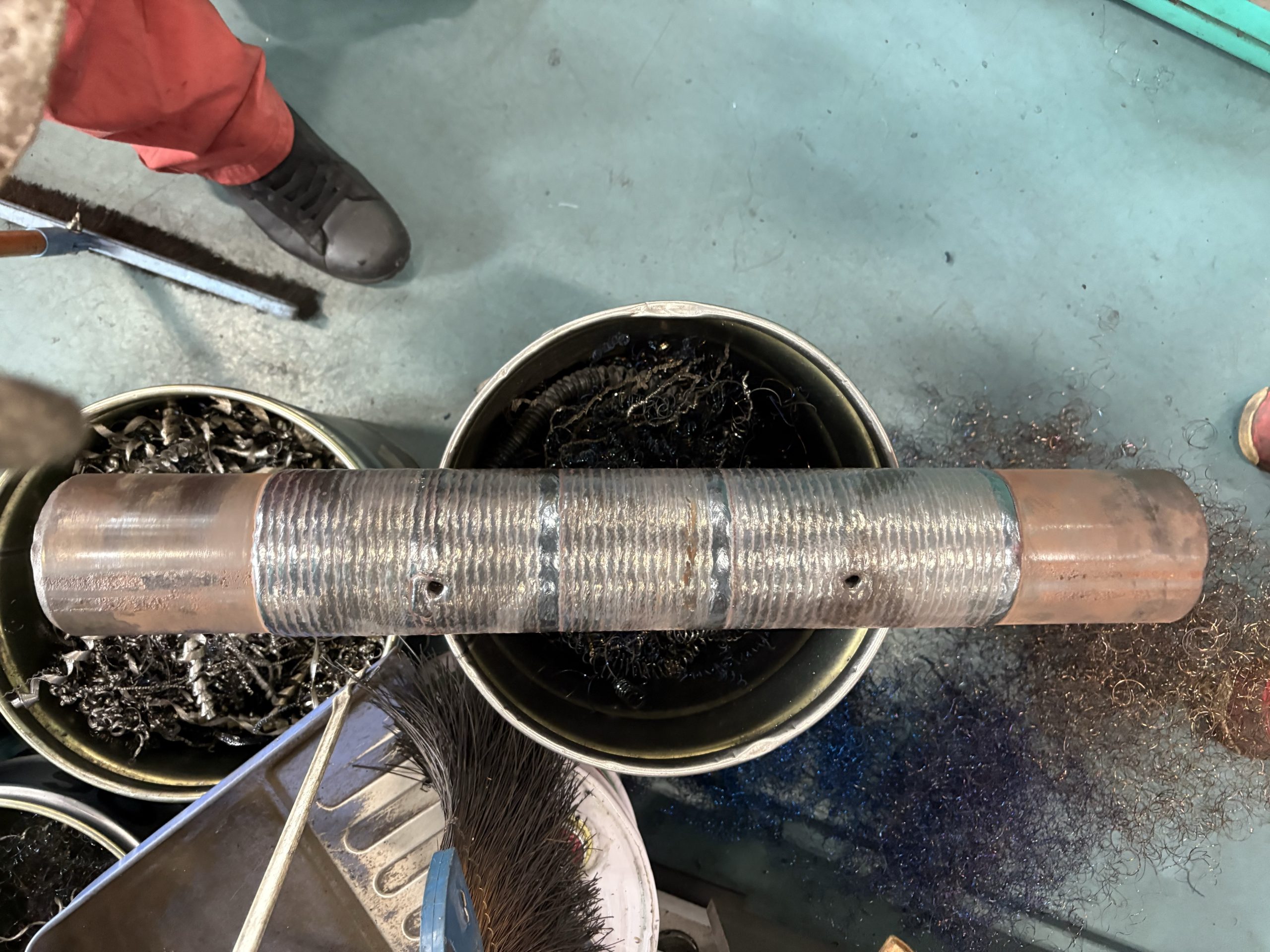

これは別の車両のものですが、本来まっすぐであるはずのシャフトは段差が付くほどに摩耗しているのがわかります。

このような状態のウォーキングビームは、ブッシュを新品に入れ替え、左右のシャフトは肉盛りを行います。

このように綺麗になりました。

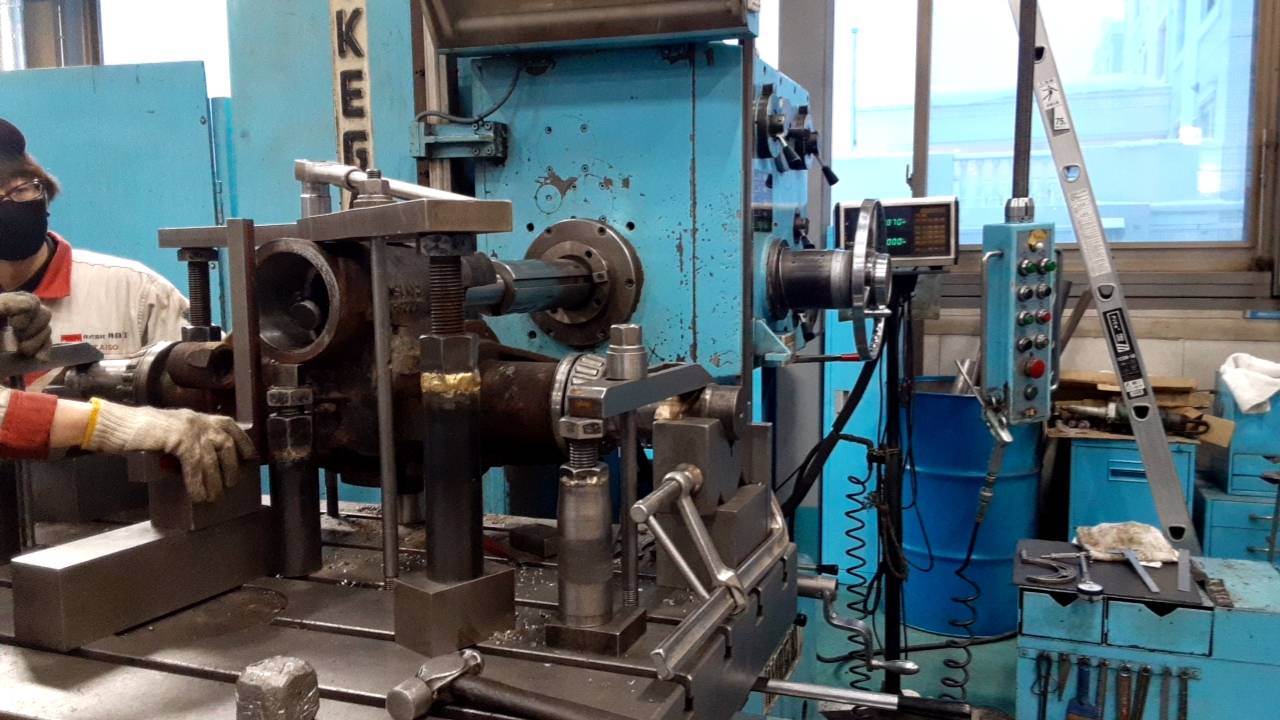

ピン穴はブッシュの入れ替えのみで修正できれば良いのですが、本体側までダメージを受けてしまっている場合もあります。

このトラニオンブラケットも、ブッシュが完全になくなってしまっていたので、新しいブッシュを入れる前に、穴の肉盛り修正をする必要がありました。

機械で加工を行います。

最後に新しいブッシュを入れて完成です。

他にも、ブレーキ装置の一部であるブレーキカムを取り付ける穴の修正や、部品同士の間隔を決める

スペーサーの製作、センターピンの肉盛り修正など、作業内容は多岐にわたります。

非常に複雑、そして手間と費用の掛かる作業ではありますが、様々な場面で欠かすことのできない重量トレーラーの肝ともいえる、16輪トラニオン。

様々なメーカーの修理実績もございますので、お困りの際には、まず一度ご相談ください。